О сотрудниках ЛОВИУАА, породивших СЗНИИСХ.

Ирина Яновна Селль-Бекман,

1957 г.Дом на Герцена 42.

Дом на Герцена 42 изначально принадлежал ГИОА – государственному институту опытной агрономии. В моё время в нём размещалась блистательная плеяда институтов ВАСХНИЛ: ВИЗР, АФИ Всесоюзный институт сельхозмикробиологии и наш ЛОВИУАА. А через площадь располагается прославленный ВИР. Все они в совокупности и составляли Всесоюзную Академию Сельскохозяйственных наук.

Случилось так, что почти во всех них мне пришлось поработать. Здания, такие похожие и красивые, вполне соответствовали солидности учреждений. Уже внешне они внушали уважение. А стоило лишь открыть огромную тяжёлую дверь, которая отходила так плавно и бесшумно - и Вы попадали в вестибюль, уже похожий на храм – храм науки … Гранитные колонны, высота … Всё сразу настраивало на лад торжественный и серьёзный.

Подчас я думаю: что значит для нас дом, в котором мы живём и работаем? Как влияет на нас красота, основательность, добротность окружающей обстановки? Ведь она зовёт за собой, даже если Вас изругает лифтёр, который «в обед работать не обязан» (а тогда при лифте были лифтёры).

И хотя, конечно, в дальнейшем всё помаленьку запакощивалось, перегораживалось, двор заваливался бочками с ядохимикатами, под лестницами жилой части устраивались кладовушки с изотопами, многое просто невозможно было испортить.

Гранитные колонны по сей день возносятся ввысь, призывая к спокойствию и размышлению.

Весь первый этаж занимала фундаментальная библиотека, довольно широко комплектуемая, с хорошей картотекой, внимательными библиотекарями и с читальным залом, в котором разрешалось работать с литературой. Ведь тогда никому не пришло бы в голову побежать в рабочее время по магазинам.

На втором этаже объединял всех актовый зал, в котором нам довелось услышать много интересных докладов ведущих специалистов о их работах, совещаниях в верхах и о редких тогда зарубежных поездках.

Выступали академики Иоффе, Жуковский, Самойлов, профессора Колясев, Благовидов, Лазарев, Сапожников, Поляков и многие другие. Бывали и приезжие знаменитости: Презент, Жебрак, Дубинин, Лысенко. Кроме того, при интересных сообщениях внутри институтов мы ходили друг к другу, особенно в период годовых отчётов. Мы были близки во всех отношениях.

ВИЗР располагался справа от зала, АФИ – слева, а над ними, соответственно, Институт сельхоз микробиологии и наш ЛОВИУАА.

ЛОВИУАА отличался от прочих тем, что единственный из всех не был всесоюзным, а являлся Ленинградским Отделением Всесоюзного Института Удобрений Агротехники и Агропочвоведения. Впрочем, ВИУАА выделился из ГИОА, и только потом уехал в Москву, оставив в Ленинграде своё отделение вместе с большинством ведущих специалистов. Поэтому отношения между головным институтом и его ленинградским отделением были весьма своеобразны. Первым принадлежали звания и чины, доставалась большая часть публикаций и денег. За вторыми молчаливо признавалось научное превосходство при административной и хозяйственной зависимости.

Разработка тематики была достаточно независимой. Но всего удивительнее был пронизывающий учреждение интеллигентский дух, полное неприятие сплетен и склоки и всеобщее уважение к чужому мнению при самых горячих научных спорах. А стоило лишь перейти площадку – и было очевидно, что это действительно остров в океане.

Как это могло получиться? Может из-за большого количества экспедиционных и полевых работ? Из-за близости к природе? Или из-за высокого профессионализма и всеобщей увлечённости делом? Помнится, тогда даже я, совсем ещё девчонка, была убеждена, что без меня-то в моём деле ну никак не обойтись.

А может быть оттого, что Институт создавали ровесники и однокашники, которые до конца дней своих были на «ты» и уважали мнение друг друга без чинов. Во всяком случае общее мнение коллектива хорошо выразил Подлипенко:

- Кто тебя критикует – тот тебе друг. А кто просто хвалит – равнодушный или враг.

Конечно же, последнее проще.

Корнилов, Доросинский (через площадку).

Случилось так, что по окончании агрофака я за два года сменила три института и очутилась в лаборатории бактериальных удобрений Института сельхозмикробиологии. Кандидатов наук было двое: одна зав. лабораторией, другая – лауреат Сталинской премии. Одна занималась азотбактерином, другая – фосфобактерином. Обе были хорошими специалистами, но чисто женский коллектив – страшная штука. Они вели вечную мелочную войну, я же оказалась их единственным препаратором. А раз паны дерутся – мне было очень плохо. Выговоры типа: «Как Вы смеете мыть её посуду в моей раковине!» - стали повседневностью. Наконец, дошло и до действий.

- Как Вы смеете прокаливать её каолин в моём вытяжном шкафу!

- Но у нас работали всегда лишь в одном шкафу. Второй чем-то занят.

- А вот, вот, вот, - и на пол полетели чьи-то туфли, полотенца и прочий хлам.Недолго думая, я заявила, что ни за какие коврижки за этим не нагнусь. Назавтра меня вызвал директор.

Доросинский был колоритной фигурой. Типичный администратор, он к тому же был воспитан детдомом и своим женским коллективом, худшие качества которого впитал и преумножил. Заложив ногу за ногу, в своём директорском кабинете он качался на задней ножке стула, чем-то мне визгливо грозил, чего-то меня лишал, а я думала о том, что этот огромный человек навсегда остался мальчишкой-переростком … или даже не мальчишкой уже? Не дай бог быть под началом у женщин!

Потом меня позвали в другой кабинет и предложили заявить, написать … что де молодого специалиста, комсомолку обижают … И тогда будет «всем сёстрам по серьгам».

С трудом увильнув от этой беды, я с опаской ждала продолжения. И тут явился Корнилов, взял меня за руку и повёл через площадку, к Благовидову. Тут же за дверью он спросил, скверный ли у меня характер! – раз при красном дипломе такой пёстрый послужной список. Никогда, ни до, ни после мне таких вопросов не задавали. Но это было совершенно в духе Михаила Фёдоровича, как и то, что он пришёл за мною сам. Корнилов за всю жизнь не усвоил главного умения нашего времени – быть откровенным не вполне. Он всегда говорил всё что думал до конца, и до старости сохранил удивительную наивность. Не понять почему он выжил.

Очень трудолюбивый, он гордился тем, что участвовал в ремонте коридора на собственных началах, и тем, что уже шестидесятилетним доктором наук собственноручно произвестковал три гектара в Мгинском районе. Ведёрком. Он мог совершать поступки, заведомо обречённые на неудачи и успевать в них. Влезать в чужие дела с целью восстановления справедливости – и восстановить её. Как-то перед переездом института из Ленинграда меня и двух тогдашних аспирантов – Малыхина и Чернышова, послали в Белогорку ради почвенной съёмки опытных полей и закладки опытов. Мы копали ямы и для будущего картофельного опыта вдвоём таскали конный маркёр по лучшему опытному полю станции, теперь там магазин. А жили во дворце, совершенно для этого неудобном. Туда и явился Михаил Фёдорович, самочинно взявший на себя отеческие функции, помогая делом и подходящими к случаю поучениями. Получалось это у него доброжелательно и чистосердечно, и так же воспринималось. Если нужно было ходатайствовать о чём-то перед директором – просить следовало Корнилова. Так мне разрешили посещать философский семинар Университета, некоторые совещания в смежных институтах и т.п. конечно, первым разрешал и поощрял всё это Благовидов, но в случае сопротивления директора уговаривал его Корнилов, и я благодарна ему.

Михаил Фёдорович был великий труженик, хотя рядом с Благовидовым его работы по известкованию почв казались скучными и однообразными.

Благовидов Н.Л.

Если кто и был учителем милостию божией – так это Николай Львович Благовидов. В первой же беседе меня сразила атмосфера интеллигентности и уважения ко мне. Мигом покончив с административной частью, он перешёл к разговору о почвоведении, утверждая, что мне конечно известно строение почвенного профиля, горизонты А и В и прочее, прочее. Увы, почвоведение после второго курса было мною основательно забыто, и я пыталась объяснить, что не помню уже ни А ни В, но мне не было это позволено. Как-то самым мягким образом. Оставалось одно – соответствовать сказанному.

Сваливаясь после работы в фундаменталку, я обкладывалась книгами и грызла гранит позабытой науки до закрытия библиотеки. Позднее Николай Львович не раз ненароком замечал, что именно я прекрасно знаю, и мне приходилось это прекрасно знать. Мне стало интересно, я полюбила почвоведение, а за учителем могла бы носить палку в зубах, если бы это было нужно. Но он не позволял никому унижаться, и всячески воспитывал в учениках уважение к себе. Тогда я ещё не помнила посвящение А. Толстого на «Приключениях Буратино»: «Сыну Никите с уважением» - когда этому Никите было пять лет. Достоинство воспитывается повседневно.

Кроме заведывания отделом агропочвоведения в нашем

институте, Благовидов заведовал кафедрой почвоведения в Лесотехнической Академии, унаследовав её от Тюрина. Там он был одним из самых любимых лекторов и имел преданных учеников.

В это время при кафедре вела работы неразлучная пара: Семёнов и Бурков. Различаясь по размерам раза в четыре, по богатству идеями они были равны, вечно что-то изобретали, монтировали, размонтировали. В компании с ними и ещё одной студенткой мне довелось выполнить первую самостоятельную работу: почвенную съёмку Лисинского лесхоз-техникума.

Были интересны и работа и компания, мальчики владели топорами и лопатами не хуже, чем говорили, а по вечерам учили нас прилично чертить, да рассказывали историю дворца, в котором мы жили. Отличались они удивительной скромностью. Однажды Виктор в незнакомой компании разом съел лимон, предназначенный для всех. Когда много позже я спросила его, почему так вышло, он ответил, что от смущения, ещё немного, съел бы заодно и стол.

Поскольку повар техникума – грузин, варил суп почти из одного перца, готовить нам пришлось самим, ранним утром. Да это было и много дешевле, как заметил хозяйственный Жора, взявший на себя все заботы. Нам, девочкам, ни разу не пришлось топить плиту или таскать рюкзаки. Ученики Благовидова были достойны своего учителя.

Позже Жора, будучи студентом, преподавал в Академии микробиологию, писал научные работы и умер молодым, оставив после себя множество маленьких Бурковых, и так и не получив диплома. Некогда было.

Впрочем, и Благовидову было некогда получить докторскую степень. На глазах защищались Трутнев, московский Соболев, Каспиров и другие, спокойно и уверенно шагавшие к этой цели, и один из них на защите своей докторской диссертации доложил, что «Вода под действием силы тяжести опускается вниз, а под действием гравитационных сил поднимается вверх». На моё робкое замечание, что Вы верно, оговорились, он бестрепетно указал, откуда взята такая цитата и защитился.

Благовидов же со своей широтой взглядов, карьеры не делал. Правда, в конце пятидесятых его, наряду с Самойловым, прочили в академики ВАСХНИЛ, но прошёл Самойлов, человек более гибкий, сумевший поладить с Лысенко и обеспечить ЛОВИУАА возможность сносного существования. Наверно это было и к лучшему.

Благовидов же остался фонтаном идей. Вечно кипящий, увлечённый, бурлящий. Этого темперамента не выдерживало собственное сердце, болезнью которого он всегда страдал. Особенно ярко он проявлялся в спорах и диалогах, слушать которые было изумительно интересно. А мне пришлось услышать множество бесед, в которых рождались и развивались идеи, т.к. я сидела в кабинетике Николая Львовича не имея в лаборатории положенного полевику стола. При любых посетителях Благовидова я развешивала уши, и если спор приобретал слишком острый характер, потихоньку вставала и уходила в лабораторию, где всегда можно было приткнуться. Интереснее всего были беседы Благовидова с Сапожниковым. Но столкновение этих двух темпераментов иногда вызывало взрыв. В главном же они были едины, хотя Благовидов был много шире по самому глобальному характеру изучаемого им предмета – почвы. Понимая, что налог на урожай в сущности является налогом на трудолюбие, губящим сельское хозяйство, Благовидов боролся за бонитировку почв, т.е. объективную оценку их плодородия и возможностей окультивирования. Москва противостояла ему. Их главный тезис «Почва, если она правильно возделывается, непременно улучшается» (Маркс) понимался так, что любая почва, как бы она не возделывалась, непременно улучшается. Потому что не может же что-то делаться неправильно в нашем родном социалистическом хозяйстве. Начиналась эрозия и дефляция освоенных целинных и осушённых болотных почв, но это ещё не оценивалось достаточно серьёзно, как результат порочной деятельности человека, а понималось узко, как частные ошибки. Эрозия и эрозия. Вроде божьей кары.

Настаивая на изменении основы всего, и прежде всего оценки земель (что тогда оценивалось как буржуазный подход), Благовидов ворошил слишком многое, нарушал уют и покой слишком многих, и в конце концов в ответ на свой доклад услышал: «Так что-же, Вы против Маркса? Против нашей социалистической действительности? Да кто Вы такой, надо ещё посмотреть, откуда Вы к нам просочились!?» Вернувшись из Москвы он через несколько дней умер от инфаркта, умер не сдавшимся бойцом. Остались ученики и идеи.

И.И. Самойлов

Иван Ильич Самойлов преподавал агрохимию в ЛСХИ как раз тогда, когда я там училась. Было это ещё на Каменном острове, а потом на Гагаринской. Происходя из артистической семьи на лекциях он был артистичен, несколько играл на публику и был любимцем студенток. По окончании курса ему неизменно подносили цветы.

Мне не нравилась эта манера, необычная в науке, но по сути и изложению лекции были очень хороши.

Жил Иван Ильич видимо трудно. Ходил в каком то плешивом тулупе, тогда совершенно неуместном, имел тяжко больную жену и чуть ли не болел туберкулёзом сам. Обыкновенно он вёл факультетские научные совещания на которых разрешалось присутствовать и студентам. Вёл в очень сдержанной и доброжелательной академической манере. Впрочем, тогда это не было дивом.

И вот теперь он мне встретился в новом качестве академика ВАСХНИЛ, зав. отделом удобрений и почти единственного партийца ЛОВИУАА. Деятельный, умный, доброжелательный он пользовался большим авторитетом и любовью коллектива, но отблеск славы академика Лысенко вносил каплю горечи в эту любовь.

Я уже говорила, что он оказался для ВАСХНИЛ предпочтительнее Благовидова, стал академиком и сумел ладить с академиком академиков. Он был человеком гибким, может быть потому, что трудно жил, умея при том вести свою линию, и делать своё дело. Наверно без него наш институт не смог бы и существовать в таком виде, пользуясь относительной независимостью. Максимализм к цели не ведёт. Позднее это понял и несгибаемый Сапожников.

Но рядом с Иваном Ильичём прочие могли быть непримиримы. Он умер прежде всех довольно молодым, оставив по себе добрую память.

Н.А. Сапожников

Николай Аркадьевич Сапожников был прежде всего строгий экспериментатор и великолепный агроном.

Я проходила практику на его опытах в Антелево, где занималась динамикой влажности. Он жёстко требовал, чтобы из данных не выбрасывалось ничего. Все данные должны были быть исходными, без каких-либо переписываний, поправок, подчисток. Сам же он на представительнейшем совещании мог выставить таблицу с цифрой далеко выходящей из ряда, и сказать, что не может её объяснить. Знает только что она достоверна. Прочие избегали такого. Всё делалось точно, методически выдержанно, и в посевную, при закладке опытов Сапожников не слезал с сеялки, чтобы избежать любых погрешностей. Разумеется, цели каждого опыта были ему ясны, задачи поставлены чётко. Но как накладные расходы на дело закладывались и обязательные опыты по тематике свыше. Например опыт с гранулированными органоминеральными удобрениями.

Ещё в институте сельхозмикробиологии я крутила эту проклятую бочку-гранулятор, а теперь видела опыты на полях и слушала отчёты. Результаты получились фифти-фифти: в половине случаев гранулирование давало положительный эффект, в другом – нет. Приехавший академик Лысенко был доволен: вот эти опыты дайте мне, а те выкиньте. Можно только догадываться что чувствовал при этом наш строгий Сапожников.

Или позже, уже в Белогорке, было велено проверить эффект от намачивания зерна в моче стельных коров:

- Николай Аркадьевич, разве это новинка?

- Да нет, это было известно ещё в древнем Китае. При ручном севе любое намачивание ускоряет всходы. А намачивание в моче – ещё и подкормка, прибавка. Но если из-за плохой погоды задержаться с механизированным севом, непосеянное вовремя намоченное зерно прорастёт, и его придётся просто выкинуть.Бутыли пузырились на каждой лестничной площадке. Сапожников мрачнел проходя мимо них. Хотелось независимости.

Сапожников заведовал отделом агротехники и севооборотов и все наши хозяйства оказывались практически в его руках. Они преображались на глазах. Помню поля яровых переданного нам хозяйства в Антелево: это были сплошные васильки, среди которых с трудом можно было отыскать затерявшиеся в них колоски. А потом это были поля действительно высококультурного хозяйства. И без каких-либо гербицидов.

Собственной базы у ЛОВИУАА не было. Опытные хозяйства сменяли друг друга. В этом были и некоторые преимущества и недостатки. Во-первых опыты не шли по опытам; во-вторых, хозяйства подбирались в разных геоморфологических районах, что расширяло круг исследований. На моей памяти это была Романовка - на песчаных отложениях приневской низменности, затем Антелево - на моренных суглинках, безкарбонатных и карбонатных, и наконец Горская – на тяжёлых суглинках приневской низменности. Недостатками же были вечные трудности с тракторами орудиями и рабочими, отсутствие специальных орудий для опытных работ, невозможность закладывать вегетационные и многолетние опыты. Трудно было и в бытовом отношении. Конечно, имелось какое-то общежитие, а сотрудники, имевшие детей, снимали дачи для семьи, но например в Горскую всем приходилось ездить каждый день а на месте только переодеваться.

Хотелось иметь свою базу, хотелось отделиться от ВИУАА, хотелось сделать для Северо-Западной области всё возможное. Поэтому создание СЗНИИСХ было воспринято с ликованием. Но мы не рассчитывали полностью расстаться с Ленинградом. А тут как раз началась кампания приближения науки к производству и нас здорово к нему приблизили. Но только в пространстве. Помню одно из первых совещаний по Северо-Западу. Приглашён был на него один только директор для сидения в президиуме. Докладов не предполагалось. Должны были выступать доярки, свинарки, трактористы… Сапожников с трудом добился какого-то короткого выступления. И впечатления не произвёл. Акценты были не те.

Мечты сбывались не совсем.

При всех своих знаниях и высоком положении Сапожников был очень обидчив, в нём бурлила какая-то горячая кровь. Если сотрудники его одела вели себя как-то не так, он мог хлопнуть портфелем о стол и вылететь из лаборатории: «Ну и решайте всё сами!» но вспыхнувший порох копоти не оставлял. Сидел Николай Аркадьевич всегда в общей комнате лаборатории среди своих сотрудников, которых школил и любил.

В то время взрослые ещё не разучились на праздниках забавляться играми помню, как мы играли в монетку за длиннющим покрытым красным столом заседаний в кабинете директора. Проигравший должен был лезть под этот стол и трижды повторять: - Дум –дум, спасибо тебе, что ты нас глупых научил этой умной игре!»

В действительности нас этой умной игре научил Николай Аркадьевич, и мы особенно ликовали, когда он сам оказывался под столом. Уговор соблюдался свято. Он же зимней порой приглашал всех желающих на дачу своих родственников в Репино. И многие из молодых и старых прокладывали колею в сверкающих снегах тамошних лесов. А потом сидели за столом и с аппетитом беседовали.

Сапожников проработал в СЗНИИСХ дольше всех сотрудников ЛОВИУАА, создал свою школу, и в его докторскую диссертацию вошли разнообразные работы его четырнадцати аспирантов.

О методике.

Уже говорилось, что главным блюстителем методики полевого опыта в институте был Сапожников. Он постоянно твердил, что надо строго соблюдать её. И в то же время радел о развитии методики без которой нет науки. Он применял новые методы, и в последние свои годы много внимания уделял опытам с мечеными атомами. Велись эти работы совместно с изотопной лабораторией, созданной при отделе агропочвоведения, которой работали Рабинович с Куровской. Но строгость методики в ВАСХНИЛ’е была обязательно не для всех.

В бытность мою в ВИР’е, где-то году в 50-м был самый разгар агробиологических безумств. Всё превращалось во всё. Зерновыми занимался Якубциннер, долженствующий доказать что пшеница превращается в рожь. Метод был прост как оглобля. Брался сноп, обмолачивался на холсте, а потом зёрна рассматривали. В Москву полетела телеграмма: «Найден василёк!». Сам Лысенко смутился. И данных не опубликовал. На свете всегда хватало и мерзавцев, и дураков. Но гораздо печальнее то, что подчас порядочные люди не понимают, что наука это прежде всего методика. На обывательском уровне это невозможно понять. К сожалению, часто не понимают и на более высоких уровнях.

Много позже, когда для улучшения роста деревьев надумали удобрять леса, мне задали вопросик: сколько и каких удобрений надо вносить в каждое из насаждений разного состава и возраста? И как часто? ЛенНИИЛХ (НИИ Лесного Хозяйства) этим ещё не занимался, никаких данных не было, и мне пришлось ответить, что это можно узнать только заложив опыты.

-Нет, - ответили мне. Этого-то всего нам не надо. Этим пусть занимаются учёные. А Вы просто дайте нам цифры. Чего стоило проломить эту стену.

Наши праздники и субботники.

Право, это был совсем другой мир, в котором мы жили. Он был много добрее, веселее и интереснее. И хотя юность всегда интереснее старости, нашу современную молодёжь мне жаль. Слишком уж однозначно материально понимают жизнь многие из них, совсем позабыв, что главными проблемами человечества всегда были и будут проблемы нравственные. Это с опозданием понимают матери подростков. Но все религии и все литературы не научили человечество ничему. Больше учит живое общение.

Нас объединяло многое. И не в последнюю очередь – нужда. И общее житьё на опытных полях, и общее подсобное хозяйство, где каждый что-то делал, и, конечно праздники, на которых можно было и повеселиться и плотно поесть. На них многие приходили с членами семьи, произносили весёлые тосты, а после еды играли и забавлялись. Одно время выпускали и показывали через эпидиаскоп световую газету с шаржами на всех. Некоторые из этих рисунков мне удалось похитить и сохранить. Душой этих затей был В.А. Рабинович.

В.А. Рабинович.

Он долго не был завлаб и едва ли влиял на создание СЗНИИСХ, но был хорошим и интересным человеком, к тому же работавшим в нашей лаборатории и может быть не совсем кстати мне хочется рассказать о нём.

Мне всегда казалось что первое впечатление о человеке на поверку оказывается самым точным. А с ним я ошиблась. Он появился в лаборатории уже при мне.

В самом начале шестидесятых годов он пришёл к нам в отдел агропочвоведения после огромных неприятностей, исключённым из партии. Статный, молодой и красивый, он выглядел таким забитым, что вызывал неприязнь. Хотелось его побить. Было странно, как Благовидов мог взять такого. Но Николай Львович знал людей.

Рабинович в лаборатории быстро оттаял и стал живым и весёлым. Окончивший разом химический и математический факультеты Ленинградского Университета, он очень скоро вошёл в биологию и стал деятельным и интересным участником Учёного совета. Схватывая всё на лету, он впоследствии подрабатывал тем, что реферировал для реферативного журнала биологические статьи на немецком, английском, французском и итальянском языках, не зная двух последних. Кандидат наук, проведший войну под Пулковскими высотами, он с женой и дочерью жил в комнате метров 8 с окном на коммунальную кухню. Но вокруг стола, величиной с тарелку, собиралось в гости до восьми человек. Он хорошо знал литературу и музыку, очень интересно говорил, и мы с О.В. Куровской ходили к нему слушать записи неизвестных нам классических шедевров. В компании он был неистощим, и по каждому поводу сочинял забавные и всегда добрые стишки. Однажды меня угораздило рассказать в его присутствии какую-то плоскую шутку. Недоумённый взгляд и ледяное молчание в ответ навсегда научили меня думать о том, что говоришь.

Удивительно, как страшно в русских людях может вспыхивать шовинизм… И пришёл «год врачей».

Мы тогда ходили обедать втроём – с О. Куровской. Буфетик помещался тут же в подвале, и наш рыцарь обычно стоял в очереди, а я с Ольгой сидели за столиком и болтали. Однажды очередь затормозилась. Мы глядим – наш Рабинович стоит первым, а его раз за разом отпихивают локтями какие-то пролетарии, а он, совершенно окаменев, молча это терпит. Да, такие качества нации воспитываются веками. Я взвилась, тоже выставляя локти.

- Эй ты, пусти, куда прёшь! Моя очередь!

- Молчи жидовка!

- Разуй глаза и не суйся! Всё равно не пущу!Очень жаль, что я никогда не умела употреблять энергические выражения, столь полезные порой в русском обиходе. Но обошлось и без них. Больше мы Рабиновича в очередь не пускали. Молча.

Но неприятности на уровне подвала были ещё наименьшим из зол. Не замедлило и предложение уволиться. Разумеется, по собственному желанию. Вместо такого заявления тотчас явился бюллетень. Поскольку больного по закону нельзя было уволить, диагноз был ясен, но приносивший бюллетень человек имел достаточно бледный вид. Благовидов, хлопотавший за своего сотрудника, получил разъяснение, что получено распоряжение свыше привести количество евреев в учреждении в соответствие с неким процентом, т.е. уволить одного из двух, а первым был стукач Моткин, и что сделать ничего нельзя.

Гонимая нация спаяна и живуча, но случаи бывали разные. Как агитатор, я на порученном мне избирательном участке недосчиталась в это время избирателя – еврея: отовсюду прогнали – повесился. Мы с Ольгой Куровской зачесали затылки. Неужели такая несправедливость к Рабиновичу всем безразлична? А если пошевелить? И мы срочно придумали себе важные дела к каждому из зав. Отделами. И, конечно, к первому – Корнилову. С этим можно было говорить откровенно, хотя предлог всё-же был.

-Михаил Фёдорович, Вы знаете, Рабиновича хотят уволить, и никто не заступается за него. А ведь он работает для всего института, не только для нашего отдела, и Вы знаете ценность его работ. Другого такого не будет. И ещё – это несправедливо.

-Ну конечно! А я и не знал! – и Корнилов сорвался и помчался к директору. С другими завами мы были осторожнее. Говорили о каком-то деле и о Рабиновиче как бы между прочим. И вроде только с ним. Но результат был один. Директор получил массированный удар. Рабинович остался. Он так и не узнал, кому обязан столь многим. Впрочем, не знаю и я.

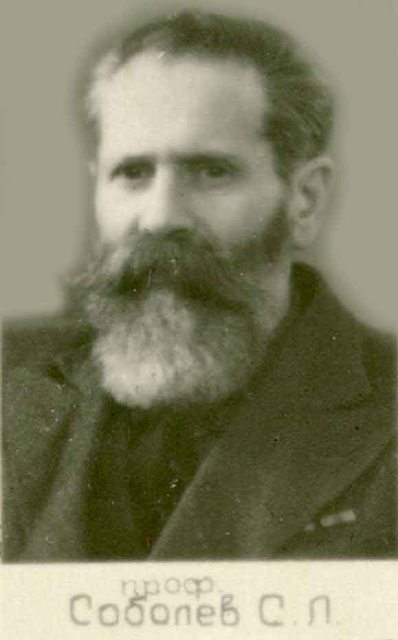

С.И. Якубцов и С.Л. Соболев

Директор на учёных советах говорил одни банальности: всяческие информационные доклады, плановые, итоговые. В дискуссии не вступал, но, как я понимаю теперь, хорошо умел слушать. Семён Иванович был всегда сдержан, невозмутим, солиден, представителен во множестве президиумов. Ну прями слон и слон. Но может быть на нём то институт и держался. Только так мы стали думать потом. А при нём видели только то, что другие – много ярче.

С сотрудниками он был прост и доступен, не считал возможным увиливать от общественных работ. Помню Якубцова на субботнике в Горской, где он стоял на молотилке в самом трудном месте, в пыли и грохоте подавая снопы в барабан. А в обед мы вместе сидели на свежей соломе, смеялись, шутили и пели. Субботники проходили празднично.

Директор был осторожен, заботился, чтобы запретного не касались, и я хорошо помню сдержанный нагоняй, заданный мне за выступление на философском семинаре Университета против Лысенко. Конечно, для директора было бы проще и спокойнее запретить многое из того, что он разрешал. Например нам было позволено вместо политучёбы слушать в ВИР’е лекции академика Жуковского о новейших открытиях в биологии (не агробиологии, заметьте). Это было здорово.

А ещё ходили тихие слухи о том, что в некие времена Якубцов умел не заметить приносимых ему доносов, на что требовалось немалое мужество. И значит кто-то обязан ему жизнью. Может быть тот же Корнилов.

Что жизни умирали на кончике пера, теперь известно всем, но когда дело касается знакомых людей, это всё равно сокрушает. Читавший курс философии аспирантам и соискателям С.А. Ельницкий рассказал мне, как в бытность свою парторгом ВИР’а спас С.Л.Соболева. Когда громили ВИР, тот попал в чёрный список за то, что был столбовой дворянин, да ещё женат на полячке.

- Да нет, он хороший человек, - сказал Ельницкий, - давайте вычеркнем его. Его и вычеркнули. Так просто!

А ведь Соболев был потом и моим учителем. Блестящий лектор, истинный интеллигент, образцовый семьянин и безупречный рыцарь, великолепный экземпляр мужчины на седьмом десятке лет. Преддипломную практику я проходила у него на опытном поле учхоза ЛСХИ, где он как мог подкармливал нас, вечно голодных практикантов. Да ещё так великолепно, в своём доме за белыми скатертями, при интересных беседах. Варёная вика при этом была куда как вкусна.

Имея троих сотрудников и троих практикантов, он просто поделил троих на троих, а собственные опыты с картофелем принялся тяпать сам. И тогда мы ночью, тайком прокрались на поле и сделали всю эту работу. Везло же мне на учителей!

А наш директор Якубцов оказался человеком мужественным и твёрдым до конца. Когда ЛОВИУАА, отделившись от ВИУАА, обратилось в СЗНИИСХ и тотчас попало в волну «приближения к производству», он отказался перевозить институт (или его вывеску) из Ленинграда в Белогорку до постройки там производственных и жилых помещений. На это требовалось время и деньги, которых не было. Угрозы не помогли. Якубцова из директоров уволили. Замена нашлась.

Разумеется, он ушёл из своего института и спокойно окончил жизнь сотрудником ВИЗР’а. Мир его праху.

Якубцова уволили. Институт перевели. Официально или фактически ушли многие специалисты, в том числе ведущие: Благовидов, Сапожников, Немчинов. Более мелкие долго мыкались между семьёй и работой. В народе говорится, что дважды переехать – всё равно, что однажды погореть. Для научного учреждения и одного раза много.

Разумеется, переехав с Исаакиевской площади в Белогорку институт не приблизился разом к производству Калининградской, Вологодской и прочих областей. Но связи со смежными институтами ослабли, а то и разрушились. Трудно себе представить, как сотрудники из Белогорки могут быть в курсе новостей смежных институтов и мировых достижений. Ведь телевидение этим не занималось, а выбраться даже в библиотеку в Ленинград было совсем не просто.

Конечно, какие-то хозяйственные проблемы были сняты, но вместо них возникли новые. Люди помучились, что-то перестроилось, явились новые сотрудники, кто-то вернулся, и главное – Сапожников.

И, в конце концов, всё утряслось.

Не мне судить о том, что институт выиграл в итоге, и что проиграл, и что выиграла и проиграла опытная станция.

Чем вообще отличается опытная станция от института? Скажем, и самая большая, многоотраслевая опытная станция от самого маленького института? Чем отличается наука от практики, и зачем вообще она нужна, когда люди хотят есть?

Вечные, давно получившие ответ, и вновь оживающие вопросы.

Анатолий Архипович Немчинов.

Из-за особенностей своих объектов отдел торфов стоял особняком. И его зав.отделом – тоже. Летом они были где-то вдали на болотах, не соприкасаясь с прочими. Но и характер Анатолия Архиповича был довольно замкнутый.

Признанный специалист, деятельный участник совещаний, он как-то объявил, что «никогда не меняет своих взглядов». В этом страшноватом утверждении была доля истины: с какого-то момента он в значительной мере осуществлял на практике ему давно известное.

Создавались торфопредприятия для промышленного изготовления удобрений, рождался соответствующий отдел в Институте торфяной промышленности, широкий размах приобретало осушение болот в сельскохозяйственных целях. Всё это он курировал и дела было много. Но спокойная и размеренная жизнь окончилась для Немчинова с переездом СЗНИИСХ. В Белогорке ему было нечего делать и он ушёл в музей почвоведения, а потом в Институт Сельхозмикробиологии. В те времена меня увольняли из Института торфяной промышленности (разумеется по сокращению штатов), и он взял меня к себе о основном из жалости, поскольку полевой работник с трёхлетним ребёнком – приобретение неважное. На новом месте он сразу попал в секретари парторганизации, сменив на этом посту Сапожникова, перешедшего в Белогорку.

Институт Сельхозмикробиологии изменился по составу, но сохранил свои традиции. Впервые попав на общественную работу в шестьдесят с лишним лет, Немчинов всерьёз считал себя Ланцелотом. Я неделями не могла пробиться к нему с деловыми вопросами: либо в его кабинетике сидели жалобщики, либо он отсутствовал, разбирая на месте очередную квартирную склоку. Едва ли он принёс пользу на этом поприще. По-счастью, настало лето и мы уехали в поле. Вегетационные опыты проводились в Белогорке, и там же, в Невской горке – микроопыт. Мы втроём с ещё одной лаборанткой – Полиной вытаскивали со всей площади пахотный слой, хорошо перемешивали его и возвращали на место, посыпая сахаром в разных дозах. Влияние сахара в вегетационных опытах было резко отрицательным. Результатом же микроопыта был, по-моему только радикулит, т.к. мыши по-страшному изъели сладкие метровые делянки. Не знаю кому Немчинов был обязан такой тематикой.

Впрочем, дожить до уборки мне не удалось. Однажды, приехав в город за зарплатой я узнала, что почти месяц как уволена, т.к. я работала на временной должности, а постоянной, как обещали для меня не сумели добиться.

Обалдев, я вернулась в Белогорку. Там как раз пустовало старое моё место, куда меня взяли с некоторым уменьшением зарплаты.

Белогорское общежитие.

Поскольку жить на даче летом – одно, а зимой – совсем другое, пришлось подумать о жилье. К тому времени был только что отстроен производственный корпус, верхний этаж которого был отдан под общежитие. В этом то общежитии комендантша и выделила мне койку, предупредив, чтобы ни сын, ни муж там не появлялись. Очевидно, были уже прецеденты… Ребёнка пришлось прятать. Днём он слонялся по лаборатории, а по сигналу «Директор!» - забивался в тёмный уголок. К тому же температура в общежитии колебалась в полном соответствии с уличной, очень мало от неё отличаясь. Котельная была очень мала, стены ещё не просохли. Я ещё не пришла в отчаяние, но была близка к нему, когда вдруг явилась совершенно незнакомая мне сотрудница, расспросила обо всём и помогла мне устроить ребёнка на полгода в санаторий, в Вырицу. Откуда она знала обо мне? Зачем взяла на себя эту мороку? Можно было передохнуть.

Скоро освободилось место в изотопной, которая ещё держалась на старом месте в Ленинграде, и я перешла туда. А по ликвидации изотопной, навсегда ушла из СЗНИИСХ.

Но я всегда с трепетом вспоминаю об упомянутых здесь людях, и об удивительном, созданном ими коллективе.

С Ольгой Степановной Выдриной мы стали потом друзьями. И это тоже необычная, запоминающаяся личность. Соответственно, и вся её семья.

1957 г. Ирина Яновна Селль-Бекман.

Все работы автора. Фотоальбомы см. на сайте бекман.рф

Дата последней редакции 20.10.2024

|

|